日本管区での活動 ~Our Activities~

カリタス南相馬

大籠キリシタン巡礼の旅

2021-08-05

カリタス南相馬ではスタッフとわたしたち全員10名で2021年7月19日に研修旅行をしました。行先は幸田司教様おすすめの、大籠(おおかご)キリシタンを訪ねて巡礼 です。大籠は宮城県との県境にあり、車以外での交通手段が難しい辺境の地にあります。

江戸期の大籠地区は仙台藩領として伊達家の支配に属しており、たたら製鉄 を行う地として栄えていました。

この地にキリスト教信仰が持ち込まれた正確な経緯はよくわかっていないようです。たたら製鉄を行う製鉄所は「烔屋(どうや)」と呼ばれており、この烔屋を経営していた千葉土佐が、永禄元年(1558)、製鉄の技術指導のために備中国(現在の岡山県) 備中から千松大八郎、小八郎という製鉄技術者を招いたということです。 彼らがキリシタンであり、この地で布教を始めた と説明されています。フランシスコ・バラヤス神父はこのころからこの地を訪れ、布教にあたり、大籠のキリシタンはさらに増加しました。

江戸期の大籠地区は仙台藩領として伊達家の支配に属しており、たたら製鉄 を行う地として栄えていました。

この地にキリスト教信仰が持ち込まれた正確な経緯はよくわかっていないようです。たたら製鉄を行う製鉄所は「烔屋(どうや)」と呼ばれており、この烔屋を経営していた千葉土佐が、永禄元年(1558)、製鉄の技術指導のために備中国(現在の岡山県) 備中から千松大八郎、小八郎という製鉄技術者を招いたということです。 彼らがキリシタンであり、この地で布教を始めた と説明されています。フランシスコ・バラヤス神父はこのころからこの地を訪れ、布教にあたり、大籠のキリシタンはさらに増加しました。

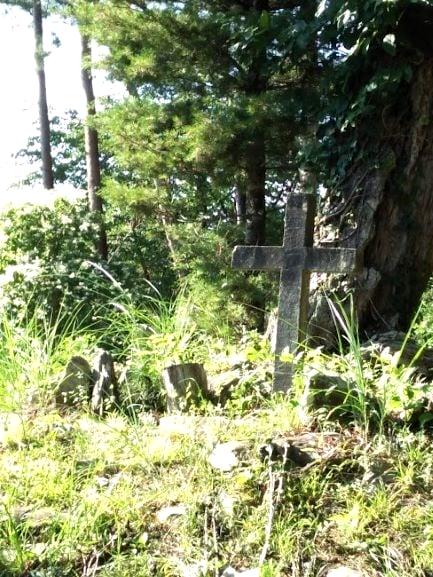

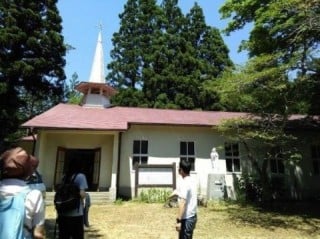

現地の案内者により、説明を聴きながら大籠キリシタン殉教公園を振り出しに、地域に散在している殉教を記念する場所をめぐりました。 わたしが感心したのは、 これらの史跡は町によって管理されている ことです。 そこには昭和27年に大籠の殉教者を顕彰するために建てられたカトリック大籠教会も含まれています。 ここで気仙沼教会のロペス・ホセ・アウセンシオ神父様と幸田司教様の共同司式でミサがあげられました。 米川教会の2人の信徒も参加されました。 大籠教会は米川教会の巡回教会で、米川や気仙沼教会を含む、仙台教区の第4地区に所属しています。

戦後まもなく、仙台の小林有方司教が大籠に赴いたところ、村民から「カトリック研究会」を開いて欲しいとの要望があり、公教要理の勉強が行われ、洗礼式は中学校の講堂を借りておこなわれたとのことです。

戦後まもなく、仙台の小林有方司教が大籠に赴いたところ、村民から「カトリック研究会」を開いて欲しいとの要望があり、公教要理の勉強が行われ、洗礼式は中学校の講堂を借りておこなわれたとのことです。

わたしは奥羽地方にはキリシタンの殉教地がたくさんあることを知らず、おどろきでした。 1616年~1647年の間に各地で多くの殉教者がでました。 よく知られているのは 米沢の福者、甘糟右衛門と家族・同志殉教者、仙台の広瀬川での殉教者は日本205福者に数えられています。 後で調べたところ、米川は東北の長崎と言われているほど、殉教者が多く出たところだということを知りました。

午後からは米川教会と、カリタス南三陸を訪問、たくさんの モアイ像 が出迎えてくれました。

カリタスジャパン米川ベースが名を改め カリタス南三陸 となりました。 震災後10年を迎え、カリタス南相馬と同じように、ここでも一般社団法人として再出発しています。

施設長さんから活動報告を伺い、交流会をもちました。 仮設住宅・ 災害公営住宅でのお年寄りが、昔食べたお米の味が懐かしいという言葉で、スタッフ3人で 米つくり をしているそうです。 広い田んぼでは数種の稲が青々と育っていました。 米川教会に隣接する聖マリア保育園の園児はここで田植えをしたり、稲刈りをしたり楽しんでいるそうです。 収穫したお米は被災者サロンで一緒にいただいたり、人々と分かち合っているとのことでした。 漁業への支援も行われています。

午後からは米川教会と、カリタス南三陸を訪問、たくさんの モアイ像 が出迎えてくれました。

カリタスジャパン米川ベースが名を改め カリタス南三陸 となりました。 震災後10年を迎え、カリタス南相馬と同じように、ここでも一般社団法人として再出発しています。

施設長さんから活動報告を伺い、交流会をもちました。 仮設住宅・ 災害公営住宅でのお年寄りが、昔食べたお米の味が懐かしいという言葉で、スタッフ3人で 米つくり をしているそうです。 広い田んぼでは数種の稲が青々と育っていました。 米川教会に隣接する聖マリア保育園の園児はここで田植えをしたり、稲刈りをしたり楽しんでいるそうです。 収穫したお米は被災者サロンで一緒にいただいたり、人々と分かち合っているとのことでした。 漁業への支援も行われています。